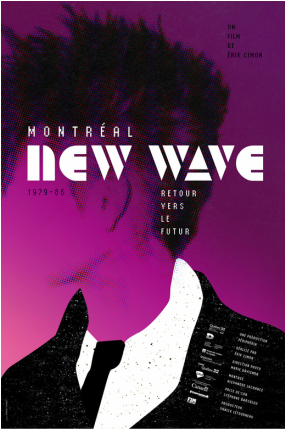

Montréal New Wave.

Entrevue avec le réalisateur Érik Cimon

par Sandria P. Bouliane

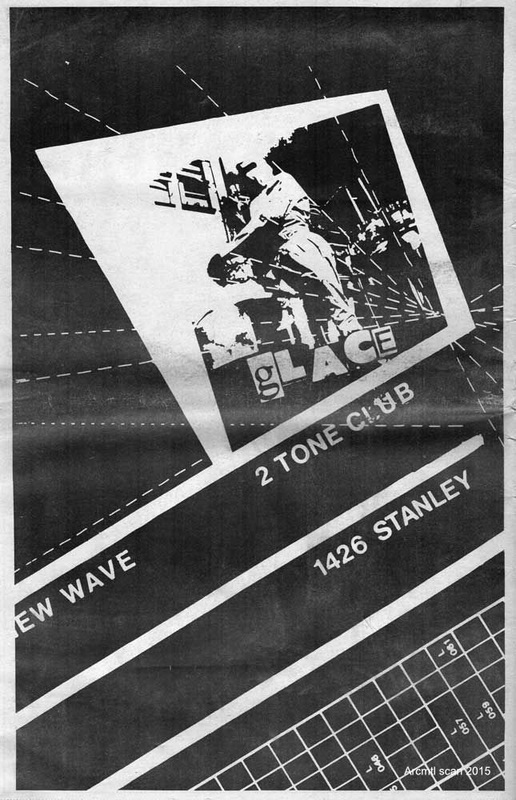

En février, avril et mai 2016, le public de Montréal et Québec était convié à une entrevue avec l’histoire musicale et culturelle du tournant des années 1980. Plus spécifiquement, le long métrage documentaire Montréal New Wave. Un retour vers le futur (1979-1986) s’est emparé, pendant 92 minutes, du souffle ébahi des spectateurs et spectatrices présents aux Rendez-vous du cinéma québécois, à la Cinémathèque québécoise, au Cinéma du Parc ou au Cinéma Cartier. Le défilement de pièces musicales, d’affiches de spectacles, de documents d’archives et de personnages hauts en couleur a reconstruit un univers fascinant qui nous reste dans la tête, encore et encore.

Tout au long du film produit par Peripheria Productions inc., le désir d’informer et le regard passionné du réalisateur Érik Cimon (Les citadins du rebut global-2006, Hors Série-2010, La face cachée de la viande-2013) ne démordent pas, notamment grâce à la composition des images et du rythme du récit magnifiquement exécuté avec le concours d’Alexandre Lachance, que Cimon qualifie de «monteur exceptionnel». À la manière du premier opus MTL Punk. La première vague (1977-1980), que réalisa Érik Cimon avec Alain Cliche en 2011, toute la place est laissée aux différents protagonistes de la scène musicale et artistique dévoilée dans le film. Ainsi, ce sont les voix des artistes, des musiciens.nes, des journalistes, des Djs et autres spécialistes du new wave qui racontent et façonnent en même temps l’histoire d’un versant méconnu d’une époque trop souvent négligée.

Dans la première demi-heure, Kiki Bonbon (Boys of Sévère), Alan Lord (Vex) et les journalistes Brendan Kelly et Martin Siberok nous dressent un bilan socio-économique et culturel, post Expo-67, de la ville de Montréal. En prenant la parole en français ou en anglais, ils nous décrivent comment la hausse du chômage, le référendum de 1980, la crise économique qui culmine en 1982, ont amené les jeunes à envisager des voies alternatives et créatives dans l’espoir d’échapper, un instant, à la morosité de la vie nord-américaine. À l’optimisme d’un retour à la terre empreint de fierté nationaliste, représenté par la musique folk, s’opposait le rejet radical de toute forme d’organisation sociale incarnée par le nihilisme du punk. Dans la foulée, en Europe comme en Amérique, c’est dans un mélange de «pessimisme combatif» et «d’irrévérence», rehaussé d’un «bon degré d’ironie» qu’allait évoluer la musique new wave, nous racontent Christophe Bourseiller et Theo Cateforis.

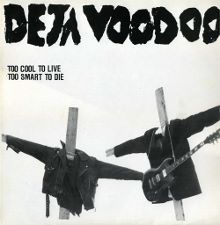

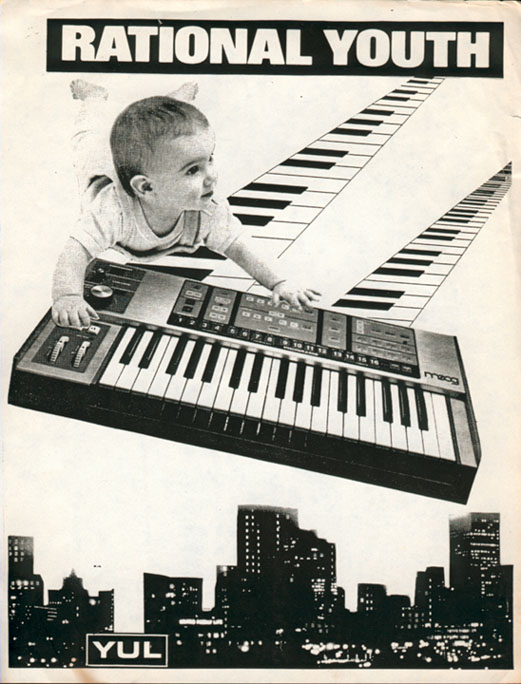

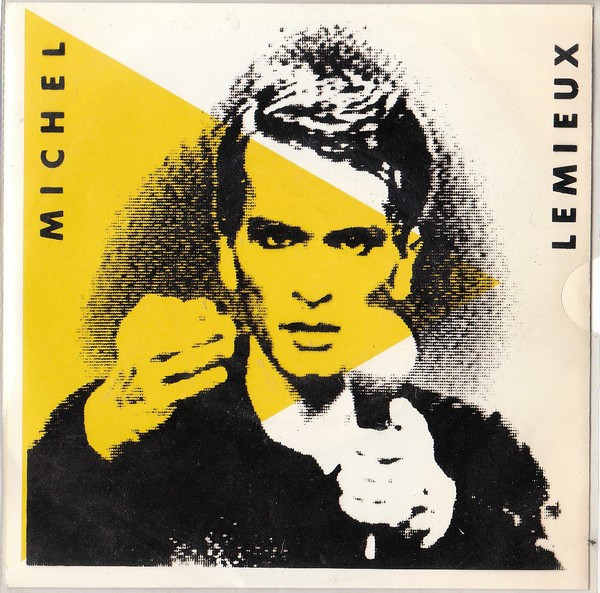

Les séquences qui suivent enchaînent des représentants.es et des extraits vidéo de groupes de musiques dont Heaven Seventeen, The Ulterior Motive, Deja Voodoo, The American Devices, Trans-X, Men Without Hats et Rational Youth, ainsi que des numéros de performance et de danse mettant en valeur des artistes comme Michel Lemieux, Louise Lecavalier, Monty Cantsin et plusieurs autres. Il ne fait aucun doute que le milieu bouillonnait d’initiatives et que les recherches de Cimon avaient porté fruit:

Érik Cimon [EC] – Ça a été un travail de recherche sur le terrain et sur internet! En parlant à une personne qui vous parle d’une autre personne, etc. La majorité des artistes du film m’étaient déjà familiers, comme j’avais fréquenté la scène new wave montréalaise à partir de 1984. J’en ai découvert d’autres en fouillant dans les magasins de disques usagés, en trouvant des noms sur de vieux vinyles et en discutant avec les disquaires. J’ai passé plus d’un an à faire cette recherche. J'ai fait appel à une recherchiste pour m'aider à trouver les spécialistes. |

La recherche, que ce soit pour en faire un film documentaire, un livre ou un article, est une étape fondamentale. Mais la cueillette de noms, d’adresses, de coupures de journaux et de 45 tours ne fait pas œuvre avant qu’un processus de sélection, d’écriture et de création ne mettent en forme le contenu. Et devant des contraintes intransigeantes, les choix peuvent être déterminants:

EC – J’ai fait 200 pré-entrevues et 75 entrevues filmées. Ce sont des gens avec qui j’ai tissé des relations et qui m’ont fait confiance. Un documentaire comme Montréal New Wave se construit au fil des entrevues et des interactions que le réalisateur a avec les intervenants. Ce n’est pas toujours évident, car il y en a plein que j’aime beaucoup et qui ne sont pas dans le film, parce qu’en 1h30 tu ne peux pas montrer 200 personnes! Le film prend forme au montage, en créant des liens entre les archives et les témoignages, en faisant des centaines de choix. On ne travaille pas avec des comédiens, alors on ne peut pas écrire un scénario sur quelque chose qui n’a pas encore été filmé. Le processus de création d’un film documentaire est très différent de celui d’une fiction. |

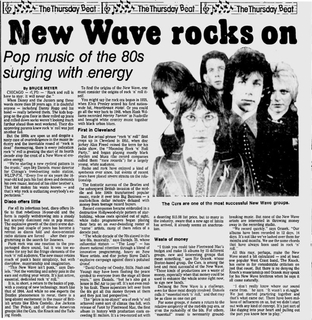

Mais peut-on vraiment compter 200 personnes ou plus ayant contribué à faire vibrer la scène new wave montréalaise entre 1979 et 1986? La question qui se pose alors est «Qu’est-ce que le new wave?»…ce qui n’est pas une mince tâche. Comparés à d’autres genres musicaux comme le punk, le métal ou le hip-hop, les ouvrages sur la musique ou la culture new wave ne sont pas légion. Dès 1980, des discographies voient néanmoins le jour dont l’International Discography of the New Wave, Volume I (1980) et Volume II (1982-83) de Martha DeFoe et Bob George, des «bibles» qui font encore aujourd’hui saliver les collectionneurs. Puis ont suivies les encyclopédies, comme Who’s new wave in musique: an illustrated encyclopedia, 1976-1982 de David Bianco (1985) et celles de Colin Larkin, The Guinness who's who of indie and new wave music (1992) et The Virgin Encyclopedia of Indie and New Wave (1998). Il faut toutefois attendre les années 2000 avant que des historiens et des études spécifiques se penchent sur le phénomène.

Du côté francophone, Guillaume Gilles fait paraître L’Esthétique New Wave, chez Camion Blanc, en 2006. Cet ouvrage est parfait pour ceux et celles qui aiment s’amuser avec les définitions de genres musicaux. Dans la première partie «Pour une redéfinition de la New Wave», Gilles confronte, historicise, commente ou critique diverses définitions ou représentations du new wave trouvées chez un ensemble de journalistes, auteurs et musiciens anglophones et francophones. L’auteur avance finalement l’idée d’une «esthétique du reste» (p. 24-28), «d’un fourmillement de groupes indépendants dans leur démarche musicale» (p. 25). Prenant pour exemple trois groupes fondateurs de la première vague—Television, Talking Heads et Pere Ubu—l’auteur insiste sur le fait qu’ils soient tous trois issus d’esthétiques fort distinctes: «Ils trouvent chacun dans leur propre formation une manière alternative de jouer du Punk […] de nouveau groupes partagent la volonté de s’affranchir du Rock du passé sans pour autant jouer du punk à proprement parler.»

Un autre ouvrage important est celui de Theo Cateforis, Are We Not New Wave?: modern pop at the turn of the 1980s (Michigan Un. Press, 2011), que nous pouvons voir et entendre à trois reprises dans le film de Cimon. Pour Cateforis, le new wave propose «des doses libératrices d’humour, d’irrévérence et d’ironie» offertes par des groupes qui ont su «réintroduire dans le rock cette énergie dansante qui avait été largement abandonnée.»(p.2, ma traduction). Deux autres caractéristiques se dégagent également de la pensée de Cateforis, soit l’importance des synthétiseurs et du vidéoclip. Mais peut-on coller ces étiquettes à ce qui se passe alors à « Synth City?»

|

|

Dans le documentaire, le new wave est présenté comme un mouvement culturel qui ne se limite pas à la création musicale, même si la musique est souvent au cœur des autres formes de productions artistiques que le film embrasse comme vecteur du new wave. Pour soutenir ses propos, Érik Cimon a rencontré des «spécialistes» qui lui ont permis de mettre en contexte le mouvement au niveau international. En plus de Theo Casteforis de l’Université du Michigan, le documentaire présente Christophe Bourseiller, acteur, journaliste et auteur français qui a fait paraître Génération chaos : Punk, New Wave (1975-1981) chez Denoël en 2008. Au niveau local, c’est à la toute fin de la recherche, ou presque, que Cimon a fait la rencontre de Will Straw, professeur à l’Université McGill. Straw a non seulement écrit à propos du new wave et du disco, mais il a aussi vécu l’intensité de la scène montréalaise. Témoin privilégié, Straw peut se permettre de comparer l’impact à Montréal des American Devices à celui des Ramones pour l’histoire post-punk et new wave américaine! Il propose aussi des liens qui vont au-delà du domaine musical. Ainsi «New wave fits Montréal like a glove» et ce gant est fait de musique, d’arts multimédiatiques (Michel Lemieux, Louise Mercille, Jean Frisson, Claude-Paul Gauthier) et de mode (Parachute, Le Château, Scandale). Selon Straw, la renommée de Montréal dans le domaine des nouvelles technologies (jeux vidéo, conception d’éclairage, théâtre, cirque, arts de mise en scène, etc.) n’est pas étrangère à ce qui se tramait au même endroit dans les années 1980. À ce sujet, le réalisateur n’en pense pas moins:

EC – Si j’ai pris le new wave comme un phénomène large, c’est parce l’idée était de faire un film qui n’était pas une musicographie, mais un documentaire qui pose des questions, qui pose un regard sur le Québec et le Montréal de cette époque-là. J’ai donc eu besoin de rassembler plein de trucs dans une période donnée: 1979-1986. Mon intention était de faire des liens avec, par exemple, La la la human steps, qui ne sont pas nécessairement évidents à faire. J’étais à Montréal à ce moment-là et pour moi c’était clair que La la la avait une influence punk et new wave, même si eux ne le diront jamais. Louise Lecavalier ne te dira pas «J’ai été new wave» ou «J’ai été punk», et elle a bien le droit de ne pas vouloir être étiquetée. |

|

«Antenna Dilemma», Wrap Around Cool, OG Records, 1985. Vidéoclip réalisé par André (Dédé) Fortin dans le cadre du programme d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Banni des ondes de MusiquePlus.

|

«La La La Human Sex Duo No 1», choréagraphie d'Édouard Lock interprétée par Édouard Lock et Louise Lecavalier. Musique de/par David Van Tieghem. Court métrage réalisé par Bernar Hébert, 1987.

(Danse à partir de 0:58) |

Sous différentes formules DIY (do it yourself) ou fait-le toi-même, «l’expérimentation» est rapportée par plusieurs comme un élément fondamental du mouvement. D’ailleurs, l’une des phrases clés du documentaire est prononcée par Gerard van Herk de Deja Voodoo: «you did the stuff yourself because there was no other way to do it […] there was no other way it was going to get done». En d’autres mots, pour se faire entendre et se faire voir, il fallait expérimenter avec «les moyens du bord». Montréal, contrairement à Toronto, n’offrait pas les leviers qui auraient permis aux différents groupes de se faire connaître, d’être joués à la radio ou d’être signés par une maison de disques en place. Or, ces contraintes se sont révélées être des moteurs de créativité et d’innovation inouïs et c’est là qu’entrent en scène des gens comme Boris Shedov et Joe DiMauro de Bambi productions (avec Pierre Tremblay et Joe Martek). Ces jeunes promoteurs, bien que totalement inexpérimentés ont réussi à faire venir à Montréal les groupes qu’ils aimaient et qui passaient sous le radar des promoteurs établis (Iggy Pop, Bauhaus, New Order…), tout en offrant une vitrine aux groupes montréalais. De même, face au «vide», les membres de Deja Voodoo en sont venus à s’auto-produire en créant OG Records. Grâce à cette étiquette, ils ont produit des compilations et organisé des tournées en Europe avec des groupes montréalais. Plus encore, ils ont orchestré des partys BBQ «Deja Voodoo» et un journal «Deja Voodoo», pour faire la promotion de leur musique et celle des artistes d’OG Records. Dans le milieu marginal du new wave, ces initiatives avaient la porte toute grande ouverte.

EC – Il y avait aussi Psyche Industry Records, de Dan Webster (et Randy Boyd), pilier de la scène punk, hardcore, underground de Montréal et toujours très actif dans le milieu avec Osheaga. Psyche a produit plusieurs compilations punk et a enregistré Condition et The American Devices. Manhattan-Formula Records, un label de musique disco sur St-Laurent a entre autres enregistré l’album Iko ’83 de Iko, qui est l’une de mes belles découvertes avec ce film-là. Il y avait aussi YUL Records, qui a enregistré Cham-Pang, Monty Cantsin, Rational Youth. Ça été mis sur pied par Marc Demouy, gérant de Rational Youth (et ancien gérant des Chromosones que l’on voit dans Mtl Punk), et Pyer Desrochers, sorte de godfather de la scène punk montréalaise (gérant des 222) et qui est derrière le concept du nigthclub Le Glace. Pour le reste, plusieurs 45 tours ont été produits de façon indépendante par les groupes eux-mêmes, comme le premier 10’’ des Hats (Folk of the 80s, 4 chansons, 1980), qui n’a pas de label et qui a été produit par leur gérant Marc Durand. C’est à mon avis le meilleur disque new wave québécois, sorte de cold wave minimaliste. Les pièces «Antarctica» et «Security» sont dans le film, elles ont vraiment un son unique. |

Parlant des Men Without Hats, les fans seront heureux d’entendre les membres s’exprimer en français et on ne peut qu’éprouver de l’affection pour le chanteur Ivan Doroschuk qui partage ses souvenirs avec humour et générosité. C’est d’ailleurs avec les Hats que prend fin le documentaire, alors qu’on présente l’écho international des personnalités phares de la scène montréalaise, incluant les groupes Rational Youth et Trans-X. Mais pour revenir aux «sons uniques» du new wave, où pouvait-on les entendre? En première ligne, les magasins de disques, notamment Dutchy’s sur Saint-Laurent et Sam the Record Man sur Sainte-Catherine, ont joué un rôle central et devenaient des lieux privilégiés de rencontres et de découvertes grâce à leur réseau d’importation. Les radios indépendantes (CFMB) et étudiantes ont également participé à la diffusion de la musique. Et puis il y avait les bars (Auditorium, Le Cargo, Spectrum…) et les boîtes de nuit, ou plutôt «la» boîte de nuit : Le Glace.

EC - Le Glace, tout en noir et en blanc, « Two Tone», a été la première discothèque qui n’était pas une discothèque de musique disco. Le Glace existait spécifiquement pour la musique new wave, mais aussi pour tout ce qui ne se jouait pas à la radio. C’était ça leur créneau. Si ça jouait à la radio, il ne le jouait pas au club! Leur désir c’était de faire découvrir de la nouvelle musique aux gens. Les propriétaires du bar donnaient à Pyer Desrochers un budget avec lequel il allait à Londres chercher des disques qu’il faisait jouer ensuite à Montréal. Edouardo Cabral, qui était un des Djs du Glace et qui a aujourd’hui encore une boutique de disque sur la rue Bernard (Sonorama), sortait dans les clubs de New York pour ramener du nouveau stock à Montréal. Donc les nouveautés jouaient souvent en même temps à Montréal et à Londres ou New York, avec quelques journées de décalage. |

En sortant de la salle de la Cinémathèque, le 5 mai 2016, une envie de danser semblait effectivement animer mes voisins de sièges, mais aussi celle de réécouter les groupes entendus dans le film et une envie de jouer, de créer… Dix jours plus tard, lors de mon entrevue avec Érik Cimon au café Cagibi, je retrouvais chez lui la même énergie débordante perçue dans le film. Je lui ai demandé d’où lui venait son enthousiasme.

EC - En fait j’adore faire de la recherche. J’ai fait une trentaine de documentaires, mais ces deux films-là (Montréal Punk et Montréal New Wave) c’est différent, comme mes bébés, j’y ai investi plusieurs années de ma vie. |

Pour travailler et s’investir aussi longuement sur un sujet particulier, je lui ai demandé s’il n’avait pas été porté par des motivations plus personnelles, si un fan n’était pas caché derrière le réalisateur…

EC – À cette époque, j’aimais surtout Rational Youth et Men Without Hats, parce que leur musique jouait dans les clubs où j'allais danser. J’avais aussi un groupe de musique, Moonbass, ce qui me permettait de connaître la scène musicale montréalaise. |

Ainsi ce réalisateur est bel et bien un fan, mais également un musicien. Pouvait-il alors rattacher sa propre musique à une esthétique new wave?

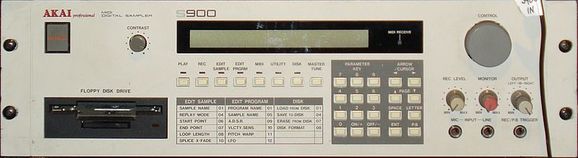

EC – Non, non, non. Je n’aurais pas eu le recul nécessaire comme documentariste. Je n’aurais pas voulu parler de moi-même, c’est pas mon genre. Nous c’était plus de l’électro-pop, plus près de ce que faisait Orchestral Manœuvres In The Dark et New Order. C’est sûr qu’on était extrêmement influencé par le new wave, mais on était rendu ailleurs, on était plus jeunes aussi. On a commencé avec des synthés analogiques, puis on a eu des samplers, du midi et un tape à bobines qui synchronisait la musique et la voix, ce qui n’était quand même pas pire comme équipement! On était l’un des premiers bands à s’acheter un Akai S900 (1986) à Montréal. Donc ce n’était plus du new wave, mais on avait été imprégné de cet esprit-là. C’est le mouvement qui m’a le plus influencé, j’ai grandi avec ça. Tous mes premiers vinyles… |

Enfin, j’ai voulu savoir ce qu’il fallait envisager pour la suite, ce qui attendait Montréal New Wave après sa vie, trop brève au cinéma.

EC – Quand Montréal punk est passé à la télé, à Canal D et CBC Documentary Channel à travers le Canada, il a fait 100 000 de cote d’écoute en une journée. Depuis il a été diffusé plusieurs fois! On peut s’attendre à la même chose pour Montréal New Wave, au même parcours ou plus encore, parce que ça touche plus de monde. Ça fait que le vrai public est à la télé…c’est déplorable, mais ça, c’est une autre histoire! Il y a aussi le circuit des festivals. Montréal New Wave en fera plusieurs cet été. Il faut nous suivre sur la page FB du film! |

C’est donc à la télévision, ou à la sortie d’une version en DVD que le public pourra découvrir, ou redécouvrir, le monde fascinant du new wave montréalais. Espérons que les choses se feront assez rapidement car déjà, Montréal new wave s’inscrit comme un incontournable de l’historiographie de la musique populaire québécoise et canadienne.

Pour en voir et en entendre plus

Archive Montréal, «Montreal New Wave Years », blogue, émission new wave en 4 parties, listes de chansons et entrevue audio avec Érik Cimon.

BOURSEILLER, Christophe, 2008, Génération chaos : Punk, New Wave (1975-1981), Denoël.

CATEFORIS, Theo, 2011, Are We Not New Wave?: modern pop at the turn of the 1980s, Michigan University Press.

GILLES, Guillaume, 2006, L’Esthétique New Wave, Camion Blanc.

|

Des rééditions d'albums (new-wave, post-punk…) des groupes montréalais suivants sont disponibles via Storming the Base (étiquettes Artoffact Records):

-Terminal Sunglasses -Rational Youth -The Gruesomes -The Normals Sur Bandcamp, vous trouverez:

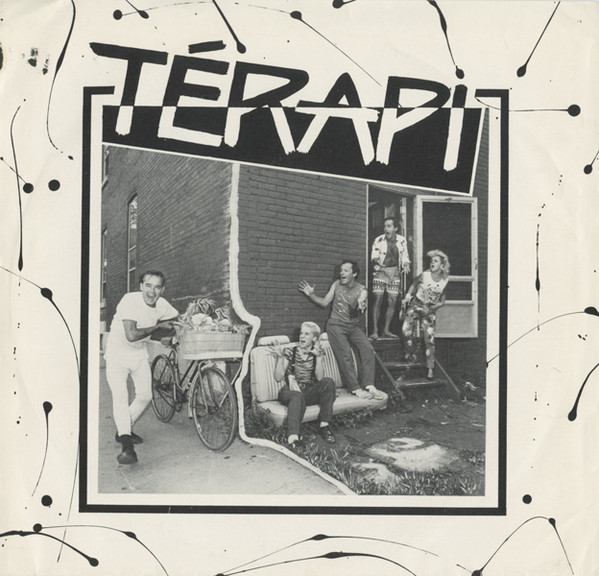

-Vava Vol -The American Devices Le catalogue de Trans-X se trouverait chez Unidisc Pour Deja Voodoo et les compilations de OG records, il faut user de stratégies comme Discogs et les autres. Même chose pour Térapi, Cham-pagne etc... |